先日、名古屋市千種区にある、昭和塾堂の建物調査に運よく参加することが出来ました。

この昭和塾堂の文化的、歴史的価値を私なりに再度考察してみたいと思います。

一般的な概要としては、城山八幡宮のHPの中の境内案内に、「昭和塾堂のご紹介」として詳細があります。ご参照ください。

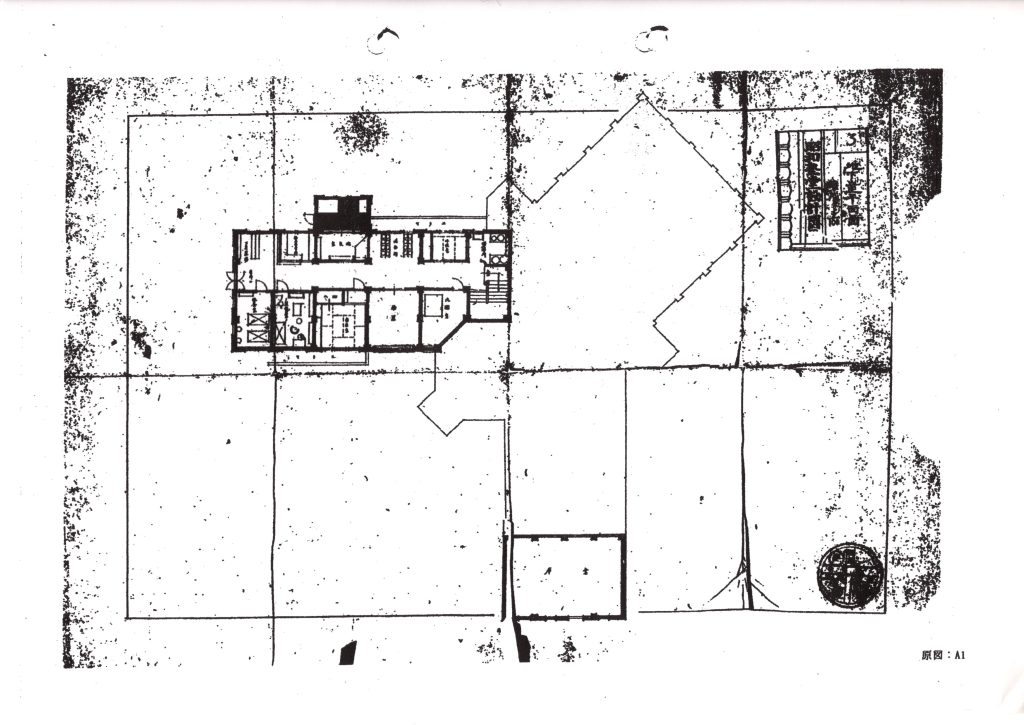

図面や当時の写真等があり、一読されると、以後の文章が分かりやすいと思います。

- 時代背景

当時の時代認識ですが、竣工年の1928年という時代背景を考えますと、1891年に濃尾地震、1923年に関東大震災が起っています。

特に関東大震災前までは、西洋建築の文化や形態を吸収し、模倣してきた時代だったと言えます。

しかしいくら精巧に西洋建築を模倣したとしても地震が来た時には倒壊してしまっています。

西洋建築の模倣だけではだめだという共通認識が広がっていったと思います。

建築界としては、地震が多発する日本の地震災害に対しても耐えられる建物の必要性から、昭和塾堂においても精度の高い構造設計が必要で、その当時、建築構造学者で有名だった佐野利器を召集したと言ってよいでしょう。

つまり昭和塾堂の人文字形の平面形は、佐野利器の発案によるところが大きいと思います。

昭和塾堂は起伏のある土地に建っており、地震などに強い建物を目指した結果が、人文字形のような平面プランになったと言えます。

なぜこのような3つの棟が合わさったような、人文字形になったのか?

城山八幡宮の説明では、人の教育、特に青少年教育、社会教育の施設として造られたことから人文字形になったという説明がある。

しかしこれは後付けだと思われます。平面形は外からではわからないし、人文字形形にすれば人が育つとも思えない。

また施設に入ってみても、人文字形など感じないし、もとの平面図をよく見ると、「人」ではなく、「大」や「太」に見える。

また城山八幡宮の説明では、立面も人文字形にみえると言っているが、やはり人文字形には見えない。

けれどもこの形に構造的な強さの秘密があるといえる。つまり地震に対しても耐えられる形が、この人文字形だったともいえるのだ。

昭和塾堂は末盛城の二之丸跡地の起伏のある土地に立っている。

起伏がある土地に安定して建物を建てる場合、どのような平面形が最適だろうか?

当時の佐野利器博士の指導が、この人文字形=3つ足のような平面形だったなら、どのような耐震性や合理性、または利点があったのか?

庭の高い木を切るために私たちは脚立を使うが、普通は四つ足の脚立を使う。その時土地の起伏があるとゆらゆら揺れてしまう。

一度は非常に怖い思いをしたこともあるのではないだろうか?しかし庭師が使う脚立は三つ足であるため、安定している。

起伏のある土地では、この3つ足で踏ん張る方が安定する。

そのため、この様な平面形の構造を採用したのではないかと思う。

この建物もちょうど起伏のいただきをまたぐように3つ足が覆いかぶさっている。

紹介ページでは1階の平面図しかないのだが、この建物は平面形の先端に、一部地下階がある。この地下階が土地をつかむように存在する。

|

初めこの地階には外からしかアプローチ出来ない倉庫が付属していた。

内部階段で降りられる地階部分と、外からしか入られない地階の倉庫(土地をつかむための地階)が存在する。

大規模な土地の造成をせず、敷地の起伏に合わせて地階を造り、3つ足を広げ、土地をつかむような平面形で建っている。

少し余談ではあるが、設計を進めている時に三位一体を考えたのではないかとも感じる。城山八幡宮に敬意を示し、当然、同時に神道教育をも考えた結果かもしれない。

末盛城の中腹に建ち、塔の最高部分は山頂を超えないよう配慮もしている。

神としては三位一体、造化三神、天之御中主神(アメノミナカヌシ)・高御産巣日神(タカミムスビ)神産巣日神(カミムスヒノカミ)や、天照大御神、月夜見の命、スサノウの三貴子を考えたかもしれない。

それぞれの神が、三つ足に当たる?

城山八幡宮の御祭神も譽田別命(應神天皇)、息長帯比賣命(神功皇后)、帯中津日子命(仲哀天皇)等の御神徳より起こっており、三神である。

この様に考えてゆくと、近代建築で神道教育をおこなう場所を想定していたのではないかと想像してしまう。

2.塔と地下について

塔の最上階に登ってゆくと、初めに空間の狭さを感じる。全体の面積や、宿泊できるスペースや、収容できたであろう人数に対して、あまりにも小さくすぎるのだ。はじめこのスペースの意味がよく分からなかった。

とってつけたような空間で、初め外部から認知させるための塔なのかなと思った。

これは名古屋の街を上から見わたす展望スペースではない。

何故そう言えるのか?

窓があまりにも小さすぎるのだ。

展望しようにも見にくい。

8角形平面にある窓は5ヶ所、その内3ヶ所しか遠くが見えないのだが、窓が小さすぎて何度も窓を変えないと外部の地理的なつながりが分からない。

しかしこの空間に入ると皆が見る箇所がある。

内部の天井だ。ただただ皆が天井を見上げる。

|

この塔の内部は何を現わしているのか?

何をすべきところなのか?昭和塾堂の古い平面図には「神殿」とある。

つまりここでは、神聖な空間に身を置き、瞑想し、天とつながるために造られていたのだ。

また地下の床にはびっしりと乱貼りのモザイクタイルが貼られている。

|

わざと割られたタイルが床一面に貼られ、今見ても斬新なデザインいなっている。地下に関しても床を見させられてしまうのだ。

昭和塾堂の内部に入ると人は「地下」と「天井」を意識させられる。

そういう意味で「天」と「地」を体現した建物であると言え、その中間に、「人」が入ることによって、天・地・人が完成すると言え、当時の関係者が考えた教育施設なのだと言えよう。

3.ハビランド・システム

一見するとハビランド・システム (明治時代の5大監獄のように、中央見張所を中心に側面から後方に放射状に5つの舎房が手のひらのように突き出ているプラン) で出来た監獄の様なプランでもある。

ハビランド・システムは、普通5本の指が出ていて、建物の管理側には管理しやすいが、5本もの指が出ているため建物を使う人(収監されている人)にはわかりにくい。

昭和塾堂は3本のため、建物を使用する人に非常に分かりやすいと言える。また中心の塔の下に入り口があることから、外部から初めて訪れた人でも建物内部の理解がしやすい。

入って右手に行けば教室、左手に行けば食堂、裏に廻れば講堂といった具合に、、、。

昨今の巨大な病院などでは、内部で迷ったら、自分が今どこにいるのかわからなくなってしまう事も多い。

しかしこの昭和塾堂においては、外部に開かれた、非常に分かりやすいプランであったがために、戦後、名大医学部・県教育文化研究所・県職員研修所・千種区役所仮庁舎等に転用され続けた。

また塔は、今でこそ木に囲まれて外部から認知されにくくなってはいるが、今でも名古屋のメイン道路、広小路通りからは良く見える。

これもいろいろな用途に転用されてきた理由の一つだと思う。

遠くから分かり、内部空間も把握しやすく、施設管理もしやすいプランであれば、規模の大小のミスマッチはあるが、いろいろな用途として転用できる。

この様に時代時代に必要とした建築種や施設に機能的に柔軟に対応できてきたところも昭和塾堂の価値の大きな一つである。

またそうであるがゆえに、陸、海、空が三位一体となり、それが必要な時代には、軍に接収されたことも当然だったと言えよう。東海軍司令部が入りその時代の役割を十分に果たせたと言う事も言えるのではないだろうか。

その事も時代の生き証人として、建物に付随した歴史的な価値と言えるのではないかと思う。

5.まとめ

昭和塾堂の価値としては、4点ほど挙げてよいと思う。

1.構造的な価値:自然の丘陵地を造成せず、そこにより安定した建物を求め た結果、3つの支点を使って、土地をつかむように広がる平面形とした。

2.神道教育の観点:三位一体や造化三神を平面形で現わした。

3.天地人の観点:天と地を現した立面としている。特に塔の内部は、瞑想空 間として、天とつなげ、宿泊階の内部は地とつながる。

4.認知されやすい立面と近代的で管理しやすく分かりやすい平面形:戦後もいろいろな用途で活用されてきて、それぞれの時代に応えることによって永らえてきた。